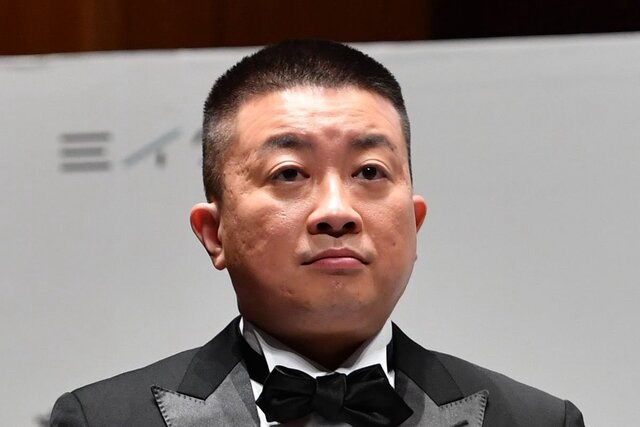

お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿さんが、YouTubeサブチャンネルで放った「素人はSNSをやるな」という発言をめぐり、ネット上で大きな議論と炎上を招いています。この記事では、発言の経緯と背景、ネットの反応、そしてSNS社会が抱える本質的な課題までを整理し、わかりやすく解説します。

出典元:Yahoo!ニュース「チョコプラ松尾『素人はSNSをやるな』発言炎上の記事」

https://news.yahoo.co.jp/articles/8be9370f350a4cc199bdf4678c87b75b82d5b913

炎上の核心は「言葉選び」と「公共性への違和感」

結論から言えば、炎上の核心は「素人」という言葉の選択が生んだ上下関係の匂いと、SNSという公共の場を限定しようとするかのような違和感にあります。炎上は単なる賛否ではなく、表現の自由と誹謗中傷対策のバランスというSNS時代の根本課題を浮かび上がらせました。

発言に至る文脈と受け手の心理的反発

2025年9月10日、チョコプラのYouTubeサブチャンネルで松尾さんは「芸能人とかアスリート以外はSNSをやるな」「素人が何を発信してんだ」と発言。背景には、後輩芸人・アインシュタイン稲田直樹さんのInstagram不正アクセス事件がありました。稲田さんは2024年7月に不適切DM疑惑を受けたものの、2025年5月に乗っ取り犯が逮捕され、潔白が明らかになっています。仲間の被害への憤りが、過激な表現につながったと考えられます。

一方で受け手側は、「素人=一般人を下に見るヒエラルキー」を連想。“上から目線”と受け取られやすい語の選び方が、親しみやすいイメージのコンビ像とズレを生み、「裏切られた」という心理を刺激しました。

ここがポイント

意図は「誹謗中傷の抑止」でも、言葉が「発信の排除」に聞こえた瞬間、炎上のスイッチが入る。SNSでは言葉の角度が結果を左右します。

「守りたい価値(誹謗中傷の抑止)」を語る時こそ、言葉の選び方が命綱です!

事実関係・反応・対応の時系列

- 2024年7月:アインシュタイン稲田直樹さんに不適切DM疑惑(のちに乗っ取りと判明)

- 2025年5月:乗っ取り犯が逮捕され、稲田さんの潔白が確認

- 2025年9月10日:松尾さんがYouTubeサブチャンネルで問題発言(「素人はSNSをやるな」等)

- 直後:批判が殺到し、該当動画は非公開、コメント欄も封鎖

- ネット反応:「言論の自由の否定」「芸能人の特権意識」などの批判が拡散

- コンビ内反応:相方の長田庄平さんは「小さいコミュニティになる」「流行が生まれない」と冷静に異論

(編集部視点)

動画非公開は“逃げ”に見えやすい一方で、誤解拡散の遮断や被害最小化という危機管理の側面もあります。説明の場と手順の設計が重要です。

自由と責任の両立なくして炎上回避なし

SNSは公共圏としての価値と、個々の安全確保を同時に満たす設計が必要です。著名人も一般の発信者も、自由を守りつつ、誹謗中傷やデマの抑止に資する発信を心掛けることが、炎上の連鎖を断ち切る近道です。

Q&A

Q1. 松尾さんは本気で「SNS禁止」を望んでいた?

A. 本音の方向性は「誹謗中傷の抑止」にあり、言葉が過激化した結果と考えられます。意図と受け止めの乖離が炎上を拡大させました。

Q2. 炎上を避ける発信のコツは?

- 対象を一般化しない:「素人」など広範なラベルは避ける

- 主語と論点を限定:何を、誰のために、なぜ言うのか

- 一次情報を確認:事実と感情を分ける

- 公開範囲・時期を調整:炎上時は説明の順番と媒体を設計

まとめ

今回の騒動は、「守りたい価値」×「言葉の設計」のズレが炎上を招く典型例でした。発信の自由を守りつつ、他者の尊厳と公共性に配慮したコミュニケーションへ。私たち一人ひとりが、その両立を担う当事者です。

発信前の“一呼吸”が、炎上を未然に防ぐ最強のリスク対策です!